Risikomanagement Blog-Archiv

Risikomanagement Blog-Archiv

Dezember 2023

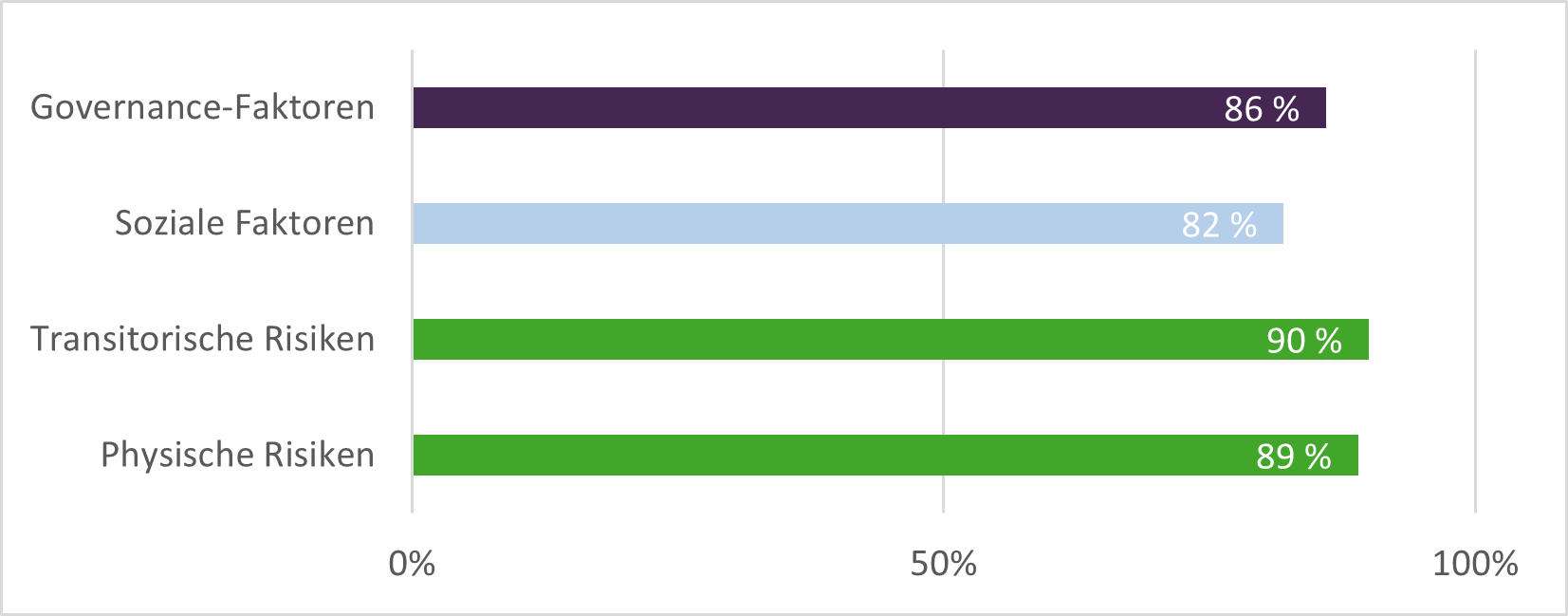

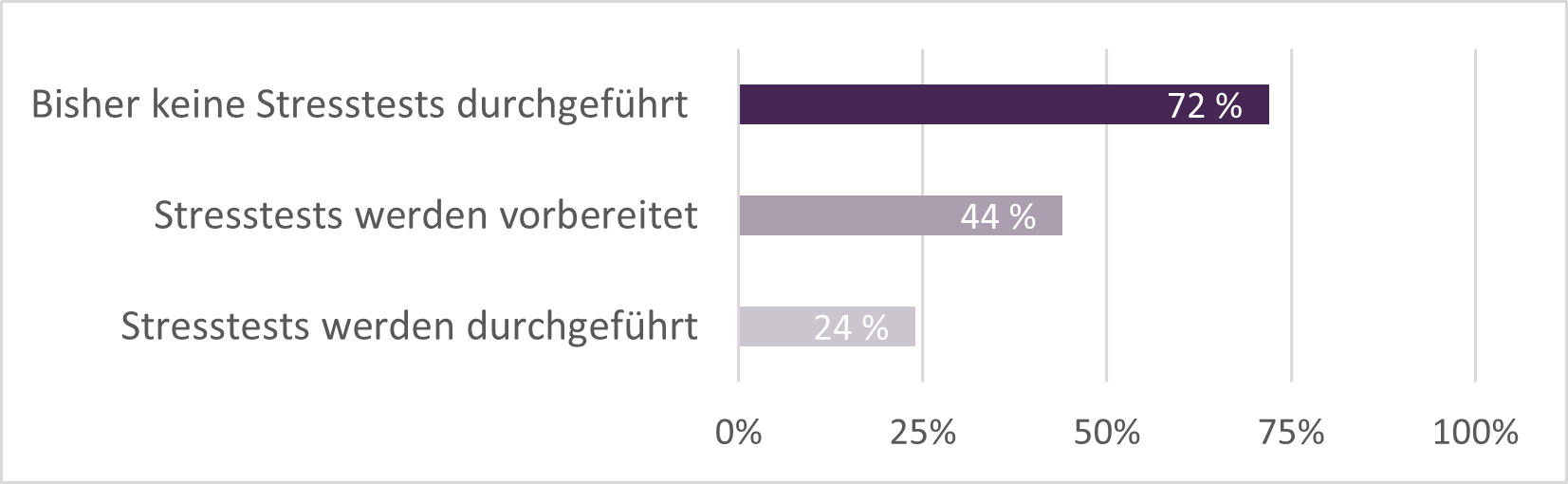

Der Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) hat im Sommer 2023 eine Kurzumfrage unter den DAX 40-Unternehmen zur Implementierung der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) durchgeführt.

Nachdem die Europäische Investitionsbank im Jahr 2007 die erste grüne Anleihe emittiert hat, haben Green Bonds in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum erfahren.

Am 20. und 21. November fand die Herbsttagung der Deutschen Aktuarsvereinigung (DAV) in Hannover statt.

Das erwarten Kunden beim Thema ESG entlang der Customer Journey

Was haben Inflation, eine Pandemie und die Einführung eines neuen Schadensystems gemeinsam?

Der Acht-Punkte-Plan für KI. Oder: Warum es wichtig ist, über Regulatorik für KI zu diskutieren.

November 2023

Am 26. Juni 2023 veröffentlichte das ISSB die Standards IFRS S1 und IFRS S2 zu den Offenlegungspflichten für Finanzinformationen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit.

Aber nicht nur der Status quo birgt Risiken. Auch das eigentliche Vorhaben zur Bestandsmigration bringt Herausforderungen mit sich, die es zu managen gilt.

Die Empfehlungen der EIOPA sollen sicherstellen, dass die EbAV II-Richtlinie künftigen Herausforderungen standhält und gleichzeitig die bewährten Methoden und Verfahren beibehält.

Mit dem Ziel einer einheitlichen europäischen Regelung wird derzeit in Europa die sogenannte Green Claims Directive erarbeitet.

Hierdurch sollen Verbraucher:innen vor irreführenden Informationen geschützt und fundierte Kaufentscheidungen erleichtert werden.

Ein IKS umfasst dabei die angemessene Ausgestaltung der Prozesse inkl. der Identifikation der mit dem Prozess verbundenen Risiken sowie die Definition geeigneter Kontrollen.

Diese beinhalten nun auch die Neuerungen, die sich aus der Überarbeitung der technischen Standards durch die Europäische Kommission im Mai dieses Jahres ergeben haben.

Oktober 2023

Der Netto-Null-Plan der Allianz: konkret hat sich die Allianz zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen in der Schaden- und Unfallversicherung bis zum Jahr 2050 auf netto null zu reduzieren.

Basierend auf den 10 universellen Prinzipien und den 17 Sustainable Development Goals, strebt diese globale Vision eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft an.

Der Netto-Null-Plan der Allianz: konkret hat sich die Allianz zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen in der Schaden- und Unfallversicherung bis zum Jahr 2050 auf netto null zu reduzieren.

Laut Umweltbundesamt ist der Anteil der verkehrsbedingten Emissionen in Deutschland seit 1990, trotz effizienterer Fahrzeuge, von 13 % auf knapp 20 % der Gesamtemissionen gestiegen.

September 2023

Künstliche Intelligenz (KI) wird derzeit zunehmend auf ein Anwendungsgebiet reduziert: Generative KI. Damit sind Anwendungen wie ChatGPT von OpenAI, oder Bard von Google gemeint, mit denen Texte, Bilder oder Musik erstellt werden können.

Rückversicherungsverträge mit Finanzierungskomponente sind ein beliebtes Mittel zur effektiven Glättung des wirtschaftlichen Ergebnisses. Kurzfristig können Verluste vermieden werden, indem zukünftig erwartete Erträge über die Rückversicherung vorzeitig ausgezahlt werden. Dies wird auch von vielen Lebensversicherern praktiziert.

Mit der fortschreitenden Integration von Technologie und digitalen Lösungen in nahezu allen Bereichen der Finanzindustrie sind neue Herausforderungen und Risiken entstanden.

Der kürzlich veröffentlichte ESG-Report 2023 „Assekuranz macht Fortschritte“ von Franke und Bornberg beleuchtet die Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche.

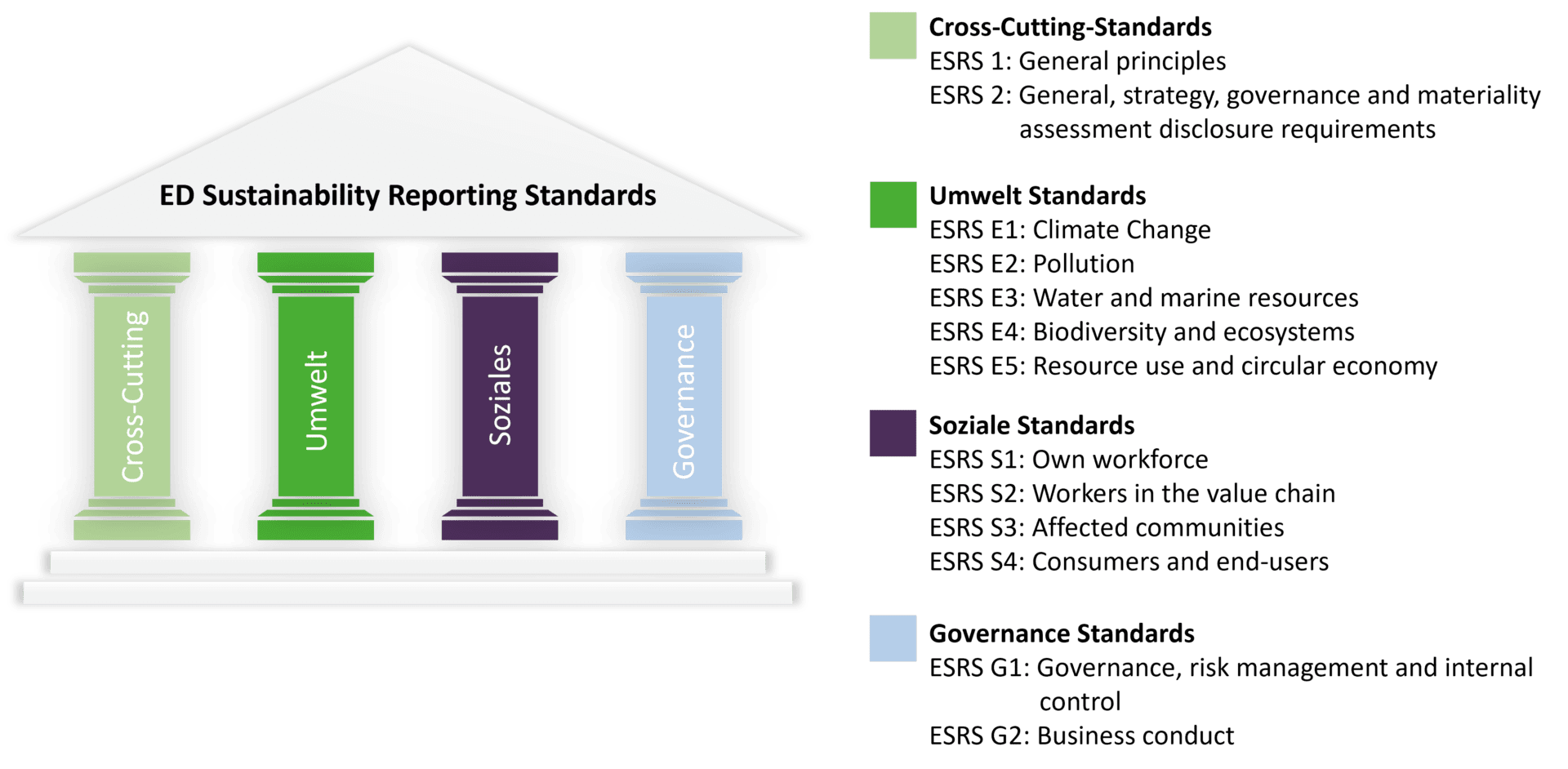

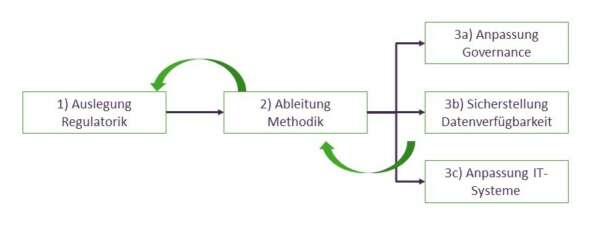

Im Wesentlichen definieren die ESRS die Inhalte der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß den Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Kern der zu berichtenden Inhalte ist das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit.

August 2023

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) eröffnet sowohl Chancen als auch Risiken, die es zu adressieren gilt.

Die BaFin hat am 17. Juli auf ihrer Homepage eine Einschätzung zu den erhaltenen und ausgewerteten Eigenen Risikobeurteilungen (ERB) von Pensionskassen und Pensionsfonds veröffentlicht.

Die BaFin definiert fünf Handlungsfelder für ihre zukünftigen Aufsichtstätigkeiten im Nachhaltigkeitskontext.

Die BaFin hat am 11. Juli auf ihrer Internetseite bekanntgegeben, dass sie die den Bereich zu Fragen und Antworten im Zusammenhang mit der EU-Offenlegungsverordnung erweitert hat.

Am 29. Juni 2023 hat die BaFin die 7. Novelle der MaRisk veröffentlicht. Die neue Fassung der MaRisk ist unmittelbar in Kraft getreten.

Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – auch bekannt als das EU-Lieferkettengesetz – nimmt weiter Gestalt an.

Juni 2023

Die BaFin hat sich im kürzlich veröffentlichten Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten dem Kundennutzen gewidmet.

Die Kumulgefahr wird durch die Abhängigkeit von Schadenverteilungen eines kumulgefährdeten Bestandes beschrieben. Sie kann zu hohen Schadensummen führen und im Extremfall die Existenz eines Versicherungsunternehmens gefährden.

Vom 26. bis 28. April 2023 fand in Dresden die Jahrestagung der DAV und der DGVFM statt. Das Ereignis zog zahlreiche Aktuar:innen, Versicherungsexpert:innen und Fachleute aus der Finanzbranche aus ganz Deutschland an.

EU-weit gilt seit 10. März 2021 die SFDR für Finanz- und Versicherungsprodukte. Die BaFin plant einen „Zuordnungsansatz“ für klassische Lebensversicherungen, um sie als „grün“ (Artikel 8/9) einzustufen.

Mai 2023

Die BaFin hat sich im kürzlich veröffentlichten Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten dem Kundennutzen gewidmet.

Die Kumulgefahr wird durch die Abhängigkeit von Schadenverteilungen eines kumulgefährdeten Bestandes beschrieben. Sie kann zu hohen Schadensummen führen und im Extremfall die Existenz eines Versicherungsunternehmens gefährden.

Vom 26. bis 28. April 2023 fand in Dresden die Jahrestagung der DAV und der DGVFM statt. Das Ereignis zog zahlreiche Aktuar:innen, Versicherungsexpert:innen und Fachleute aus der Finanzbranche aus ganz Deutschland an.

EU-weit gilt seit 10. März 2021 die SFDR für Finanz- und Versicherungsprodukte. Die BaFin plant einen „Zuordnungsansatz“ für klassische Lebensversicherungen, um sie als „grün“ (Artikel 8/9) einzustufen.

Dezember 2022

November 2022

Oktober 2022

September 2022

August 2022

Juli 2022

Juni 2022

Mai 2022

April 2022

März 2022

Februar 2022

Können wir Sie unterstützen? Kontaktieren Sie unsere Experten!

Mit WAVESTONE steht Ihnen ein starker Partner zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung!